Direct Air Capture (DAC) filtert CO₂ direkt aus der Luft. Adsorptive Verfahren wie TVSA ermöglichen die Abscheidung trotz geringer CO₂-Konzentrationen. Simulationen helfen, Energiebedarf, Materialwahl und Prozessparameter zu bewerten und so DAC-Anlagen effizient und klimawirksam zu optimieren.

Bild generiert mit KI

Der Klimawandel schreitet voran – und um seine schwerwiegenden Folgen einzudämmen, reicht es nicht mehr aus, Emissionen nur zu reduzieren. Laut dem Weltklimarat (IPCC) werden sogenannte Negative Emission Technologies (NETs) benötigt, um überschüssiges Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen. Eine dieser Schlüsseltechnologien ist Direct Air Capture (DAC), also die direkte CO₂-Abscheidung aus der Luft. Doch wie genau funktioniert dieses Verfahren?

Beginnen wir mit den Grundlagen: Adsorptionsbasierte DAC-Prozesse sind in der Regel zyklische Verfahren, die zwischen einer Adsorptions- und einer Desorptionsphase wechseln.

Je nachdem, wie das thermodynamische Gleichgewicht zu Gunsten einer Desorption verschoben wird, unterscheidet man verschiedene Verfahren:

1. Absenken des Gasdrucks (0 → 1)

Hier wird die Desorption durch Druckänderungen erzwungen. Zwei Vorgehensweisen sind üblich:

Beide Methoden lassen sich auch kombinieren. Die Energie für die Desorption wird hierbei über mechanische Arbeit bereitgestellt.

2. Erhöhung der Temperatur (0 → 2)

Bei der Temperature Swing Adsorption (TSA) wird die Desorption durch Wärmezufuhr ausgelöst. Die Adsorption erfolgt dabei meist bei Umgebungstemperatur, die Desorption hingegen bei höheren Temperaturen. Die notwendige Energie wird also thermisch eingebracht.

3. Änderung der Gaszusammensetzung (0 → 1)

Dieses Verfahren setzt darauf, den Partialdruck des Adsorbats zu reduzieren, indem ein Spülgas in den Adsorber eingeleitet wird. Die Funktionsweise ähnelt PSA und VSA, allerdings wird nicht der Gesamtdruck gesenkt, sondern gezielt das Adsorbat verdrängt. Man spricht hier von Composition Swing Adsorption (CSA).

Die größte Herausforderung bei der CO₂-Abscheidung aus der Luft – im Unterschied zu etablierten Adsorptionsverfahren wie der Sauerstoffgewinnung oder der Gastrocknung – liegt in der sehr geringen CO₂-Konzentration in der Atmosphäre: Sie beträgt nur rund 400 ppm.

Aufgrund dieser niedrigen Konzentration muss pro kg entferntem CO₂ eine enorme Luftmenge gefiltert werden. Bei einer Pressure Swing Adsorption (PSA) würde die Komprimierung dieser Luft auf den gewünschten Überdruck eine große mechanische Arbeit erfordern. Daher ist eine PSA für Direct Air Capture energetisch ineffizient und somit ungeeignet.

Für die Bewertung weiterer Desorptionsverfahren ist die Wahl des Adsorptionsmaterials ein entscheidender Faktor. In Rahmen dieses Blogartikels beschränken wir uns auf die Betrachtung einstufiger DAC-Prozesse. Für diese werden aktuell vor allem amin-funktionalisierte Adsorbenzien wie Lewatit eingesetzt.

Eine reine Temperature Swing Adsorption (TSA) wird aufgrund der hohen Materialdegradation von amin-funktionalisierte Adsorbenzien ebenfalls ausgeschlossen. Zudem liefert TSA keine ausreichend hohe CO₂-Konzentration. Vacuum Swing Adsorption (VSA) ist technisch schwierig, da die Desorption erst bei Drücken unter 0,4 mbar startet.

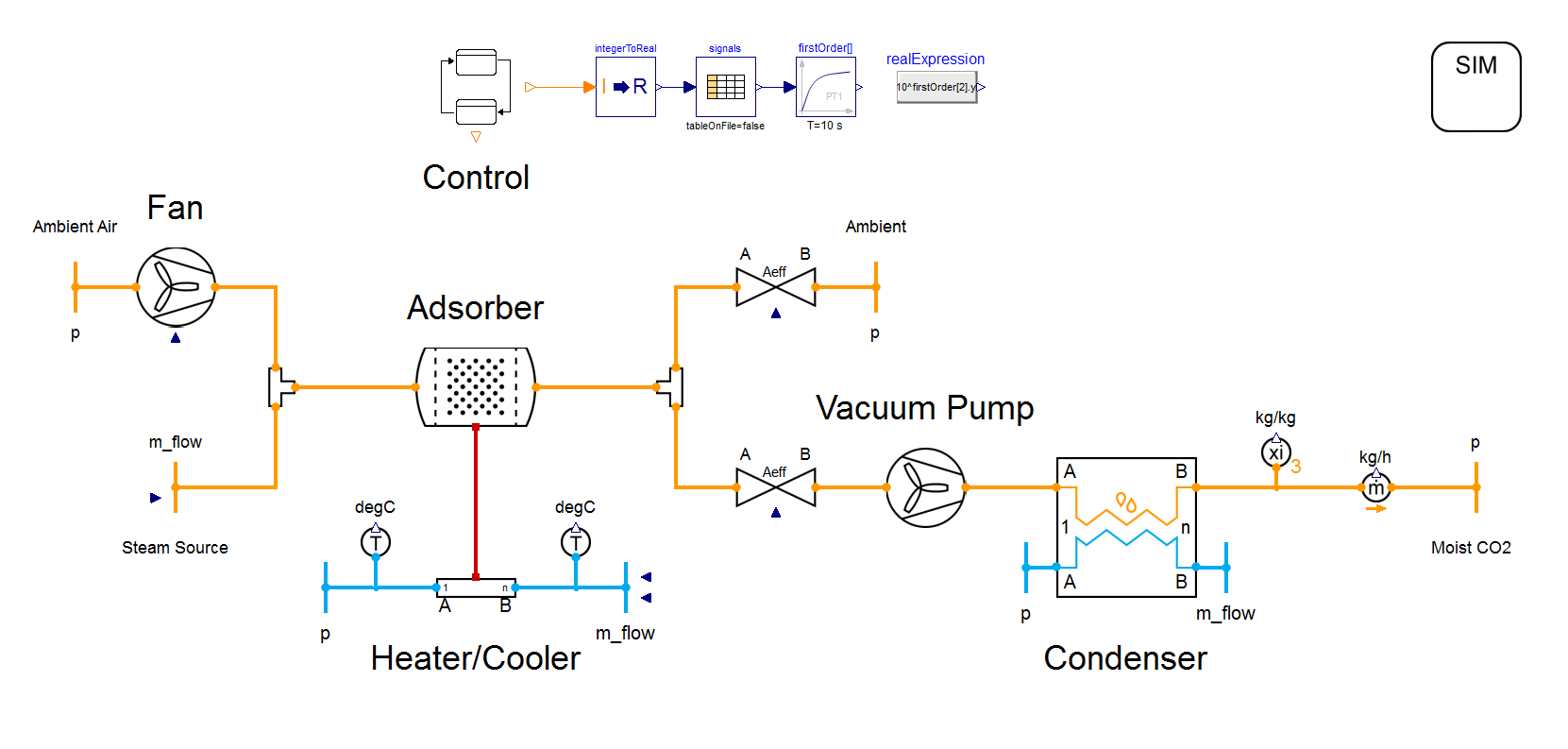

In der Praxis hat sich daher die Temperature Vacuum Swing Adsorption (TVSA) als Standardverfahren für Direct Air Capture etabliert. Dieses Verfahren kombiniert Vakuumtechnik und Temperaturerhöhung: Das Vakuum reduziert den Sauerstoffgehalt im Adsorber, wodurch unerwünschte Oxidationsprozesse bei der Erwärmung minimiert werden. Gleichzeitig erleichtert der Unterdruck die Abgabe von CO₂ und ermöglicht dessen Gewinnung in hoch konzentrierter Form.

Um diese Fragen zu beantworten, lohnt sich ein Blick auf die Isothermendarstellung des Prozesses. In diesem Beispiel analysieren wir das Adsorptionsmaterial Lewatit VP OC 1065. Die Prozessdaten stammen aus unserem DAC Example mit TIL Adsorption bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C und einer relativen Luftfeuchte von 50 %. Für die Desorption wird der Adsorber auf einen Vakuumdruck von 0,3 bar evakuiert und anschließend auf 100 °C erhitzt. Die Desorption ohne Dampfspülung (1 → 2) und mit Dampfspülung (1 → 2 → 3) sind in der folgenden Abbildung dargestellt:

Eine Dampfspülung erweitert die TVSA um eine sogenannte Composition Swing Adsorption (CSA). Dabei durchströmt Wasserdampf den Adsorber und senkt den während der Desorption ansteigenden CO₂-Partialdruck (2 → 3).

Vorteile:

Nachteile:

Fazit: Eine Dampfspülung bietet mehrere Vorteile für die CO₂-Abscheidung mit Direct Air Capture. Allerdings ist diese nicht immer energetisch sinnvoll. Daher ist es entscheidend, den Energiebedarf pro abgeschiedener Tonne CO₂ sorgfältig zu analysieren, um die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit einer Dampfspülung im DAC-Prozess fundiert bewerten zu können.

Wobei Ihnen Simulation helfen:

Insgesamt ermöglicht die Simulation von DAC-Prozessen eine gezielte Prozessoptimierung, senkt Entwicklungskosten und liefert wertvolle Erkenntnisse für die Skalierung im industriellen Maßstab.

Mit TIL Adsorption und unserer projektbegleitenden Unterstützung lassen sich diese Analysen effizient durchführen und praxisnah bewerten.

Unsere Expertise in Systemsimulation unterstützt Sie dabei, Chancen von Direct Air Capture zu identifizieren, Herausforderungen zu bewältigen und diese Technologie gezielt einzusetzen.

Von der Materialmodellierung bis hin zur optimierten Prozessauslegung begleiten wir Sie mit Sachverstand und maßgeschneiderten Lösungen. Vereinbaren Sie einfach ein unverbindliches Beratungsgespräch – und lernen Sie die Vorteile der spezialisierten Simulationsbibliothek TIL Adsorption sowie von unserem allgemeinen Engineering Service kennen.